在商业效率面前,广告人的感受毫不重要。

01 进入雨季

主持人韩玉去酒仙桥采访蓝标CEO潘飞时是在晚上,但办公区里依然灯火通明。她问潘飞:营销是个很苦的行业吗?

潘飞只说了一句“越来越卷”,就将话题引到世纪之初——那是广告的黄金年代。那时的广告“非常体面,利润也非常高,可以改变一个品牌的命运,改变一个年轻人的命运。”

一般来说,对过往的追忆会在两种情况下发生:回忆者意识到自己老了,青春一去不复返;当下遇到困难,且没有解题答案。

广告行业显然属于后者。

“广告已死”“4A已死”的论调已是陈词滥调,多所高校取缔了广告专业。一个广告人最近在年终总结中直接感慨:“给行业上坟”,令人啼笑皆非。嘲弄广告人似乎成为潮流,从业人员阿弄在收到我一连串关于行业的疑问时,起初还有些防备,但很快就放弃了。

某种程度上,这是当下很多广告人的心理写照:习惯性维护职业尊严,同时又在行业低谷期的反复煎熬中表现出妥协与躺平。

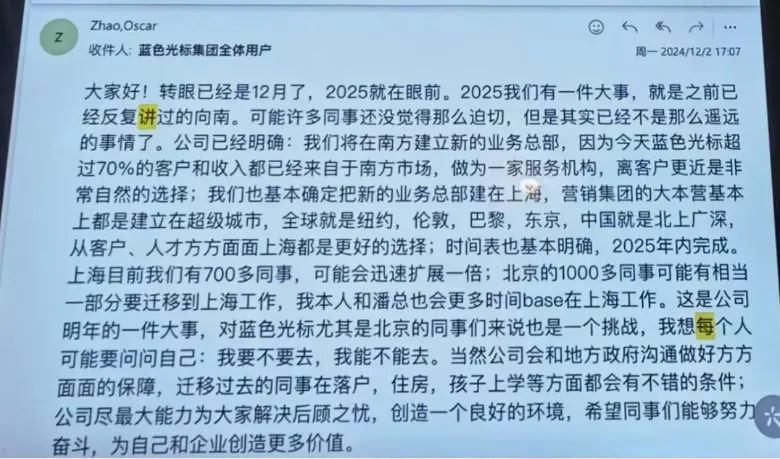

阿弄用“平淡”一词总结了2024年的广告行业。尽管在外界看来,这个行业“倒霉”的新闻并不少:开春后不久就发生了“312广告圈地震的Excel表格事件”,年中蕉下裁撤品牌部,年尾蓝标总部南迁,迪思公关讨债上热搜……但行业叫惨其实已经很多年了,2024年没有变得更好,也没有更差。

他熟练列举着“惨”的具体内容:预算越来越难拿,比稿越来越残酷,钱越挣越少,客户越来越难伺候,垫资越来越多,却没什么出圈的作品。

不是身在其中的人,或许很难从这套排比句中感知到具体的痛苦。

但对于经历过好光景的广告人,这种变化或许就像从独栋别墅搬到了没有窗户的10平米合租房,饭还在吃,觉还在睡,但一切都不同了,甚至,习惯合租房的昏暗后,人连吐槽的欲望都消失了。

很多人选择了离开。

在过去十几年里,互联网行业的虹吸效应之下,很多聪明的年轻人告别4A广告公司,转而以胸前佩戴的大厂胸牌为荣。制作一支广为流传的广告语不再是他们的理想,为年终汇报制作更漂亮的PPT变成更现实的愿景——它直接与收入挂钩。

当大厂吸收了足够多的优秀广告人,企业内部就能够成立相对完善的inhouse团队。比如快手市场部“We我们工作室”做出过《500个家乡》系列、《了不起的家乡土特产》《种完麦子我就往南走》等作品,甚至被很多广告公司拿来学习。

当甲方的创意能力足够强,留给乙方的,大多就是执行部分。相比全案,这也是 更具性价比的操作。业内流行的一句吐槽是:广告公司垫资的意义比创意大多了。

年度复盘时的贫瘠,亦能说明问题。

阿弄所在的广告媒体,每到年底都会盘点当年的精彩案例,但最近邀请行业大咖做推荐案例时,大家都显得有些犹豫。

“有几个不错的案例比如于谦代言的宝马minicoop(er),B站的《大魔术师》、饿了么的新年KV……但哪个作品真正出圈了,或者明显的比其他案例好很多,可以说是没有。”

这与阿弄出入行时形成了鲜明对比。那是2013年,他记得几乎每周都有刷屏案例。减少的趋势在2018年左右开始显现,此后愈发明显。作为经济晴雨表的广告行业,由此进入雨季。

02 过时

“我的抖音号用了4年的时间证明,过去的宣传片、广告片在短视频时代过时了。”

雷军在与财经作家李翔的对谈中,直接表达了自己对传统广告的看衰。这并非大佬居高临下式的批判。整个2024年,雷军在短视频平台风生水起,小米SU7发布后,他本人持续破圈,继而被调侃:为小米公司节省了营销经费。

雷军的模式被企业家们批量复制,但至今尚未出现第二个同样成功的案例——一批广告公司们应该为此感到庆幸,饭碗暂时还没丢。

说实话,在拥抱变化这件事情上,很多年轻的广告人,表现得还不如50多岁的雷军积极。

红制作创意总监金枪大叔曾经谈到:最近十几年,广告行业主流的创意内容没有本质变化,基本停留在传统媒体时代。

当然,需要承认的一个现实是:很多天才般的广告创意,是用金钱堆出来的。一位资深广告从业人员见证过4A公司的辉煌时代:月费超60万、全年营销费用超1000万,团队有足够的经费去打磨创意。现在,“抠搜”才是行业主题。

大概从2019年开始——几乎也是短视频高速崛起的开端,关于“网红要干掉广告公司”的讨论就在业内兴起。2022年,刘德华出演的一汽奥迪广告片《人生小满》,被指文案抄袭了抖音博主“北大满哥”,一度把这份担忧推向高潮。

创意缺乏的另一重表现,是路径依赖。

Chichi是一名媒介项目管理人,年前对接过一家行业TOP3级别的广告公司,后者要为某知名大厂推出的科技新品做战略规划,大概思路是:让品牌与某潮牌做联名,用“潮酷”概念打开年轻人市场。

Chichi觉得有些奇怪:

宏观层面,潮牌生意正在被质疑,该潮牌当年的销售业绩也下滑超10%,“与一个正在下滑的行业做联名吗?”

微观层面,跨界联名的营销目的,是两个品牌相互导流,同时制造话题度。但该大厂的用户画像与该潮牌之间差异化较大。带着需求和质疑,Chichi联系了潮牌方,果然被拒绝。

策划过左岸咖啡,并凭借一支广告,让当时濒临倒闭的台湾大众银行起死回生的叶明桂曾说:广告人脑子要有黑魔法,就是解决问题的能力。

不过,这里的“能力”,可能主要是指帮客户解决问题的能力。当问题的主体变成广告人自己,“黑魔法”的召唤难度就被无限放大了。

一些广告人发现,在这个最需要新鲜感与创意的行业,很多人却选择把自己封在旧模式里。

一家广告公司,承接了某新能源豪车品牌的宣发,工作人员Bob私下告诉我:他与同事们开的还是传统豪车品牌,“对这些品牌的认知根深蒂固了"。

在生活中选择哪个品牌,这是广告人作为个体的自由。但这不得不算是该品牌广告的失败。奥格威的那句话广告圈里人人知晓:We Sell or Else.(一切为了销售,否则我们一无是处。)如果制作广告的人,自己都没有被打动,这些广告距离“一无是处”或许也不算太远。

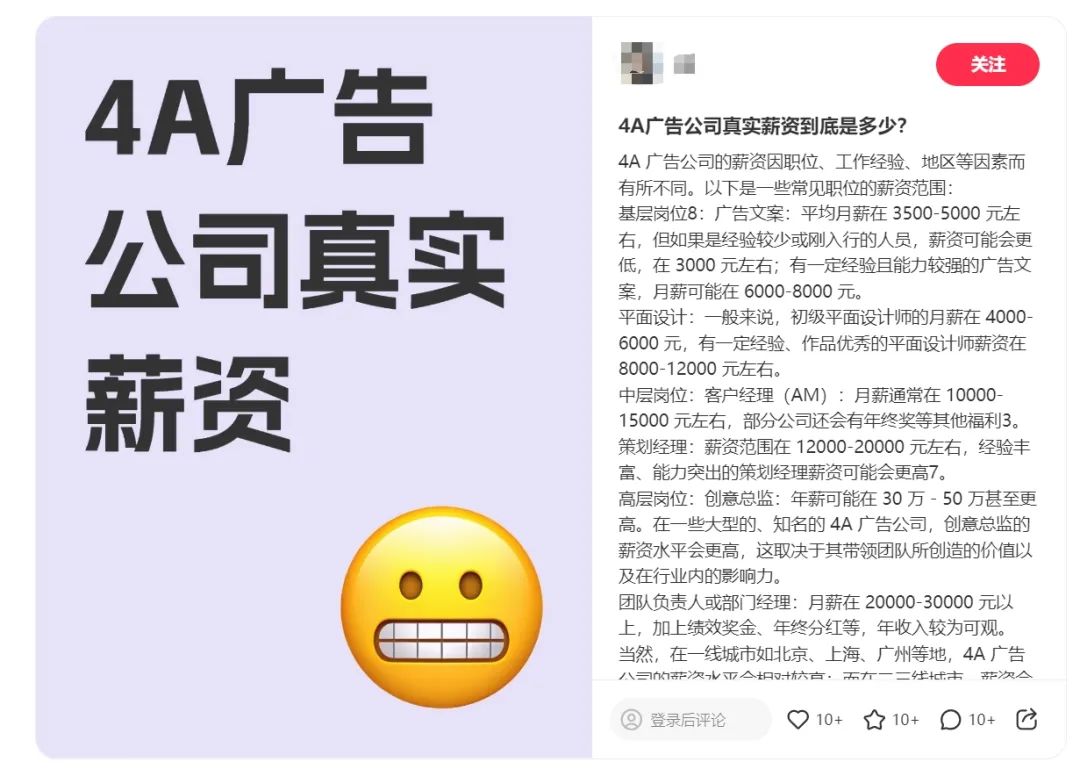

类似的停滞同样体现在收入上:2000年,奥美的应届生月薪5000元,同期我国在岗职工的平均月薪为781元。23年后,后者数字已上升为10058元,而奥美应届生月收入仍为5000元。

同样是5000元,当年奥美人可以用来在北京回龙观买2.5-5平米的房子,如今只够用来支付同地段一套两居室的单月房租。

薪资起点20年未变,天花板却相比20年前低了许多。

广告行业的大部分财富,依然掌握在那批经历过时代红利的人手中。开传统豪车的Bob 花了8年才实现月入2万,期间,加班到凌晨2点是常态,参加朋友婚礼时,还在饭桌上改PPT。

刚入行时的热忱早已消失殆尽,如今行业遭受重击,他只想保住饭碗。

03 主动与被动的改变

“如果你在5年之内还用同样的方式做生意,你就离关门大吉不远了。”现代营销学之父菲利普·科特勒曾经这样说过。

眼下,原本属于传统广告公司的蛋糕,正在被多方“势力”瓜分:亲自下场的甲方、以性价比取胜的一人公司、以流量见长的MCN机构。

动荡之间,依然有传统广告人在相信:只要做好内容和服务,子弹终将会飞回来的。只是,没人知道这一天具体什么时候会来到。

对于多数传统广告公司而言,凛冬才是当下的确定项。

一个行业共识是:相比起内容优秀,但媒介渠道弱势且不擅长使用工具的广告公司,一个内容只有60分、但渠道强势的代理商,更受品牌欢迎。

Chichi对一个品牌门店开业时的宣传方案印象深刻:其中没有任何内容方向的策略和传播策略,只放了两项信息:服务团队配置和资源列表。前者就是告诉甲方,有足够的人手做交付,后者就是合作清单,包括不同平台的达人以及投流规划等。

“很明显,这是一个渠道代理商。”Chichi解释道,但它拿下了甲方的单子。

这在以前是很难想象的。渠道代理商作为二级供应商,也就是丙方,一般从广告公司(乙方)拿活儿。它们不以创意见长,但具备强势的媒介渠道——当后者权重快速提升,丙方能达到的传播效果,未必逊于乙方。

更重要的是,它们还便宜。

事实上,这也是蓝标南迁的核心原因之一。

同样作为广告重地,北京与上海各有特色。

北京集结了全国最强势的媒介渠道,除了传统的电视台和纸媒,国内10大广告平台里,7家总部设在北京,逐渐形成“重媒介,轻创意”的格局。上海广告行业依然以创意为中心,也因此集结了大量优秀的创意热店和人才,并持续诞生消费品牌——它们是广告公司的重要客户。

因此,蓝标南迁,可以视作是它在主动错开与媒介的竞争,进一步放大自己在创意方面的优势。

更多小型广告公司也在南下。一家服务主流体育用品品牌的广告公司,只在北京保留了2位员工,其余人员都在2024年迁到了上海。“离客户更近,很多广告拍摄也在南方城市进行。”公司创始人Nick谈到,他计划在三年内完成全体搬迁。

他需要努力降低公司成本。

低价正在带来残酷的内卷。2024年他去甘肃拍摄广告片,得知同行中有位“一人公司”,拍摄一天仅收费2000元。他被这个价格震惊到,“我把机器打开都不止这个数”。

受市场等因素影响,甲方在2024年明显缩减了预算,这让他对一切成本更加警觉,能用兼职解决的问题,绝不会雇佣全职。

20年前的中国广告行业,或许还有美剧《广告狂人》所呈现的美国20世纪60年代的些许影子:高级感、使命感,那么现在,它的竞争已经进入到赶集时代:看似足够丰富,但缺乏性价比的商品,连摆在摊位上的资格都没有。

信息流广告是典型体现。

前几年,广告公司还会找团队搭场景,拍一天剪个二三十条,一条的成本大约是四五百块钱。但现在,一场直播能产生的切片,可以将单条成本压缩到50元以内,效率也明显超过TVC。

在传统广告人看来,切片毫无技术含量,好多人对此嗤之以鼻——当然,在商业效率面前,广告人的感受也毫不重要。

04 时不我待

20年前,4A对国际品牌的收费最高有100万美金的月费。那时的广告人也是金领中的金领。一位广告人在社交媒体平台回忆以前公司老板接客的原则是:要么有趣,要么有钱。很事儿逼的客户也能接,但要加钱。

再后来,广告人也曾享受到移动互联网的流量红利。品牌营销人杨不坏曾在自己的公众号里回忆了那个时期的欣欣向荣:

“2015年我在阿里,一年做三四个大项目,每个项目都需要三四家不同乙方,核心agency要经过三四家提案比稿,那时候跟采购争预算,跟广告公司抢时间,与创意部通宵workshop,一年12个月坐在工位上的时间不超过一个月,其他时间在项目室战斗。

后来回到北京在另一家互联网公司,赶上公司挣钱的好时候,仍雇得起月费50万+的广告公司,拍得起数百万预算的TVC,一年的媒介投放花了几个亿......”

曾供职于大厂品牌部的Fred在翻阅前几年的日记时,也有恍如隔世之感。他当时经常操盘千万级别的品牌项目,在日记里,他详细记录了自己对一个百万级别的项目充满嫌弃的心态。失业超过10个月后,他再回看当年,只觉满纸荒唐。

尽管广告主的预算在不断压缩,但对于广告人来说,他们依然是“金主爸爸”。“广告狗”们只能继续压低价格、提高质量,去争夺订单。

危机不止于此。

2024年行业讨论的一个热门关键词是:AI。

相比更换城市带来的麻烦,Nick眼下更担心是技术有一天会抢走饭碗。过去整整一年,他都在追踪AI的发展,并尝试在工作中尽量使用。

前不久,广告圈有则大新闻:知名广告公司宏盟与埃培智(IPG)宣布合并,成为全球最大的广告集团。宏盟CEO约翰·雷恩对此表示:“这一举措使我们能够掌控自己的未来,而不是等待技术以无法预料的方式打倒我们。”

以AI为代表的新技术,正在冲击整个广告行业。

可口可乐、麦当劳、美宝莲、淘宝、耐克等等大品牌,都加入了AI生成广告的队伍。玩具反斗城用Sora生成的广告片,3分钟花费20万元的账单更是令广告公司瞠目结舌。——在过去,一个15秒钟的广告花费几百万是再正常不过的事情了。

图:可口可乐AI广告

尽管AI广告目前的口碑褒贬不一,但它所象征的技术趋势不可避免。一位广告人在社交平台上感慨:

“如果你的才能平庸,那确实需要害怕。如果你有一些好技能呢?那人工智能将是天赐之物。人工智能没有那种成熟的直觉,无法先于他人识别文化趋势,无法产生共鸣,也无法捕捉讲故事的人性化联系,发挥它的作用吧。”

一位人工智能从业者在亮明身份后回复:您的观点非常正确。

变化带来的阵痛,并未因为新年的到来而终结。多位广告从业人员都对2025年的前景表达了担忧,且无法明确事情会在什么时候重新变好。

但从另一个视角来看,这也未必是坏事。新的行业格局或许就在变化中产生。正如《广告狂人》里的那句台词:稳定意味着退步。30年前纵横的广告打法,如果在当下依旧适用,这本身也是一种停滞,甚至是倒退。

只是,彼之甘露,吾之砒霜。

变化给一些人带来痛苦,必然会让另一些人获得快乐。

广告人被年年唱衰的背景下,是广告从业人数和广告产值规模的年年攀高:去年全国的广告业务收入13120.7亿元,比上年增长17.5%。从业人员中,如今包括了很多内容创作者。

当传统广告人还在哀叹“所有商业社会的产物里,一切都需要花钱来获得的,只有广告是花钱来跳过的”,网红王七叶的一条广告,点赞数轻松突破1000万,单条报价已达70万,去年她的年收入接近2500万元。类似例子,在短视频平台里屡见不鲜。

作为传播媒介的广告,在当下依然彰显着它的价值。奏响悲歌的或许不是整个广告行业,而是其中尚未来得及转向的人。他们不幸成为行业进化的炮灰——某种程度上,这也是一种主动选择的结果。

头图来源|AI制图

本文来自微信公众号 ,作者:二毛,36氪经授权发布。

还没有评论,来说两句吧...