经典

与

概念

曾经有很长一段时间,我们每个人的手机看起来都不一样。

2007 年,多点触控屏幕的 iPhone 推出,交互方式逐渐迁移到触摸上,手机的形态开始出现巨大转变——几乎所有手机厂商都砍掉了实体按键,开始追求一块「魔法玻璃」。

如果将功能机称为春秋战国,那 iPhone 的出现,就是秦王扫六合。

从此,屏同大、框同宽、手机设计的度量衡几乎就此统一。

不过,在以物理按键为主要交互方式的时代,我们见证了更多样化的手机,这些设计虽然已经成为历史,但它们传承的设计与想象,依然是现代智能手机的基因之一。

点与线,勾勒出整个诺基亚的灵魂

提起功能机时代,就有一个绕不开的巨头——诺基亚。

这个从上世纪末芬兰走出的手机霸主,历经漫长的探索后,曾辉煌地统治了手机行业近二十年,却在短短时间内从巅峰滑落,跌下神坛。

在诺基亚移动业务衰落十几年后,它的老乡——同样来自芬兰的阿尔托大学,为它建立了一座免费的诺基亚设计博物馆。

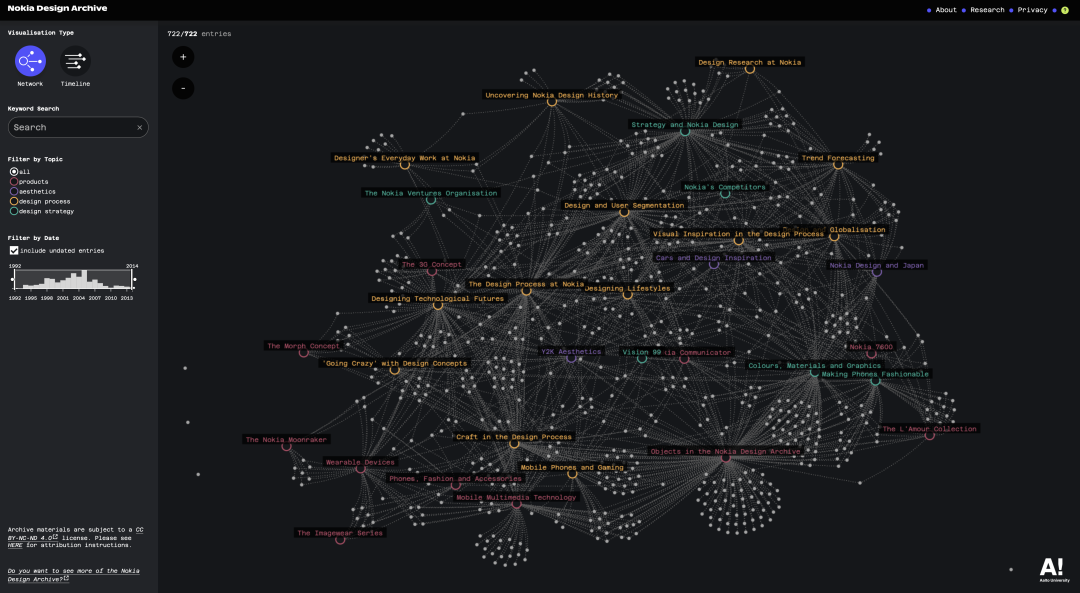

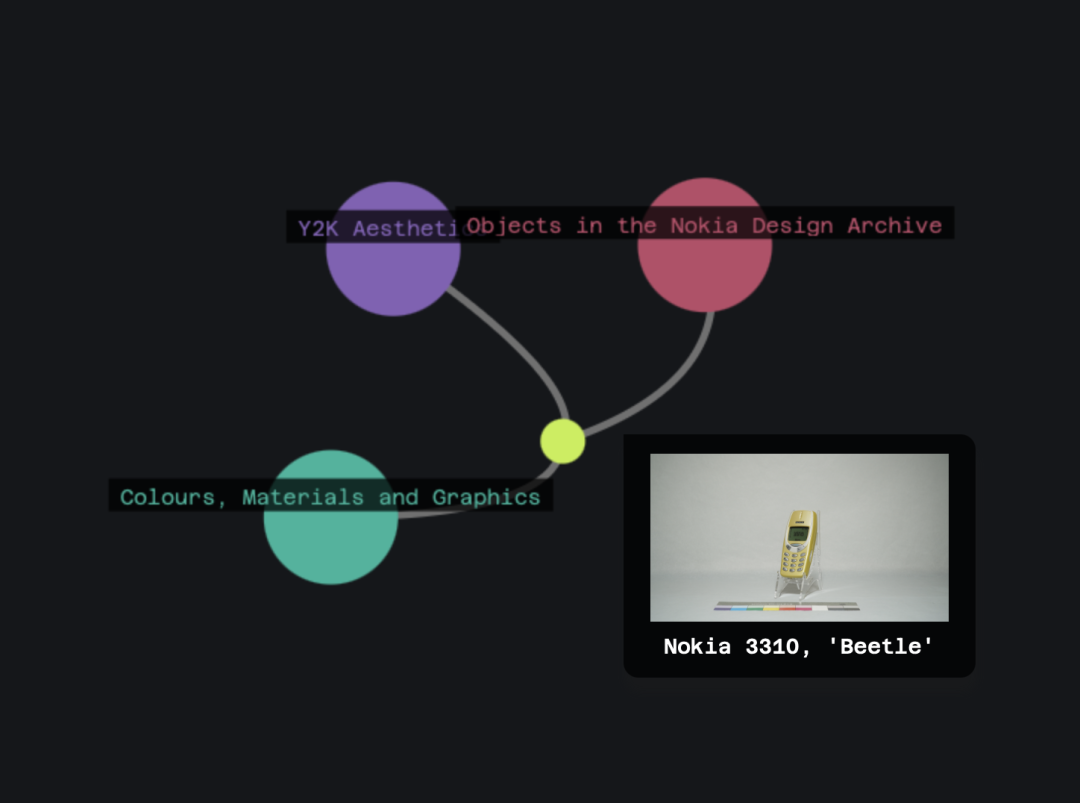

一进入设计博物馆,映入眼帘的是一个庞大而复杂的知识图谱。

整个知识图谱由三个元素组成:核心节点、支节点以及实线。

核心节点和支节点分别代表着特定的产品、事件或重要人物。其中,核心节点代表诺基亚历史上的重要产品、事件或人物,承载着标志性意义,是图谱的核心信息载体,而从核心节点延展而出,与其内容紧密关联,进一步补充并拓展整体信息。

此外,核心节点之间并非孤立存在,它们通过线条相互连接,展现各要素之间的内在关联,构建了一个交织紧密的知识网络。

整个诺基亚设计博物馆的核心节点与支节点共有 722 个,包括了 392 个产品、83 个美学风格、483 个设计过程以及 251 个设计策略。

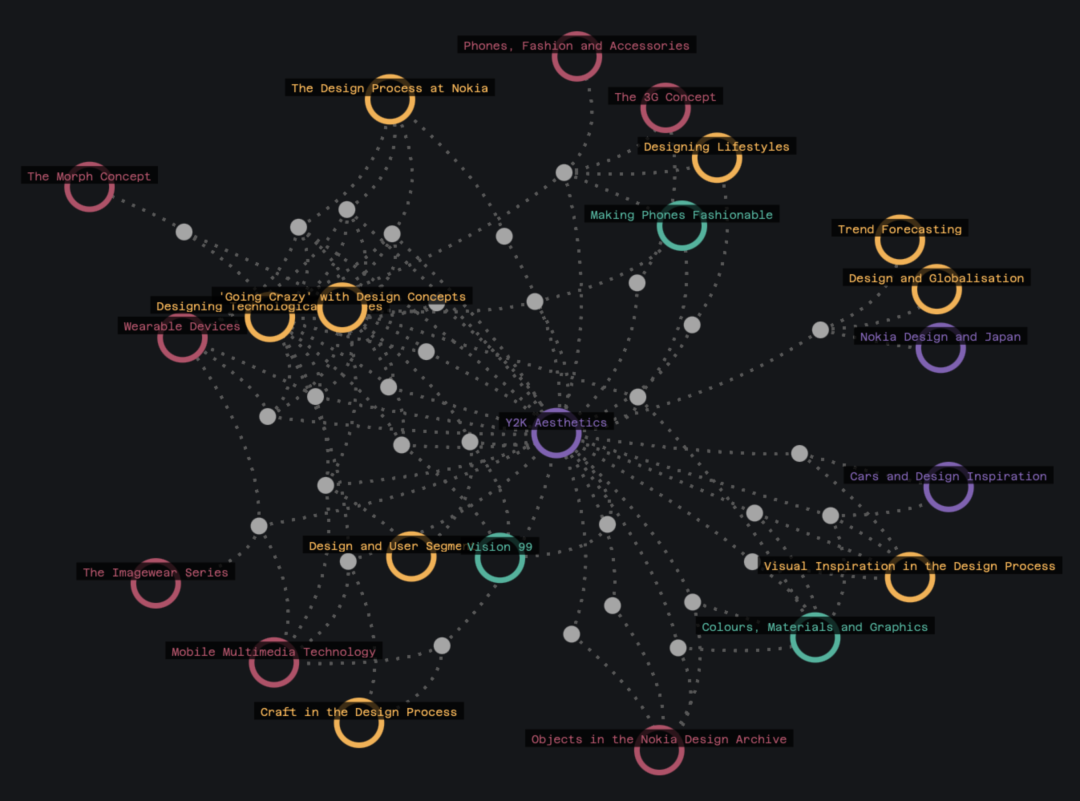

如果觉得知识图谱的信息量过于庞杂,设计博物馆还提供了更直观的时间轴视图。

不同于知识图谱的宏观结构,时间轴聚焦于曾就职于诺基亚的员工视角,通过他们的故事让诺基亚的历史更加生动立体。

时间轴从 1984 年开始,一位名为 Jouko Tattri 的员工入职,并以四位员工的就职至 2023 年结束。

在这些复杂的节点和时间轴中,既能找到那些曾经家喻户晓的诺基亚经典手机,也能窥见那些从未被曝光、甚至未曾量产的概念设备。

它们共同构成了诺基亚历史最忠实的记录,展现了这个传奇品牌的设计与创新历程。

在博物馆首页,阿尔托大学写下这样一句话,仿佛是对这一切的点题:

诺基亚设计博物馆中的档案,是探索塑造了现实世界的伟大创想的窗口。

走向未来的设计

之前提到,在知识图谱中,节点代表着美学风格、设计过程与设计策略,但这些抽象的元素,最终都要落地到具体的产品上。

所以,我们直接从这个博物馆中的产品入手。

经典之作

1970 年,诺基亚乘着无线电通讯技术的东风,正式进入移动通讯领域。

在成功建立芬兰第一个移动通讯网络后,诺基亚开始着手制造车载电话系统,并于 1982 年推出第一款车载电话系统——Mobira Senator,又在 1984 年更进一步推出更为便携的 Mobira Cityman 900。

后者被视为世界上第一款真正意义上的移动电话,借此,诺基亚一举成为全球移动通讯领域的先驱之一。

时间来到八十年代末,移动通信行业尚在起步初期,整个行业还处于模拟网络(1G)阶段,但全球移动通讯系统 GSM (这是 2G 移动通讯网络的核心标准之一)已经逐渐成熟,而诺基亚刚好从无线电通讯设备制造商转型为专注于模拟移动电话的公司,并顺利成为全球首批支持 GSM 标准的公司之一,开始着手于全球市场的布局。

在这样的背景下,诺基亚 252 出现了。

这部手机面向商业用户和企业用户,基于模拟网络(1G)设计,只有简单的语音通讯功能,而没有短信等功能。

诺基亚 252 的出现,有两个重要的意义:

在 2G 网络到来的前夕,刚刚完成转型的诺基亚凭借这部手机迅速完成对模拟网络时代的总结,并通过推出一台成熟的量产手机积攒足够的经验,为即将支持 GSM 标准的 2G 手机做好了技术和市场的双重准备。

这部手机是模拟网络时代的终章,也是数字时代的序曲。

不过,相比承上启下意义,影响更加深远的,恐怕是设计风格。

没错,我在一台非常初始的手机上,提到了设计风格这个词。

诺基亚 252 的外观设计虽不复杂,延续了那个时代的经典布局:物理数字键盘、上下功能键以及拨号和挂断键一目了然。

但关键,在于诺基亚的外壳上。

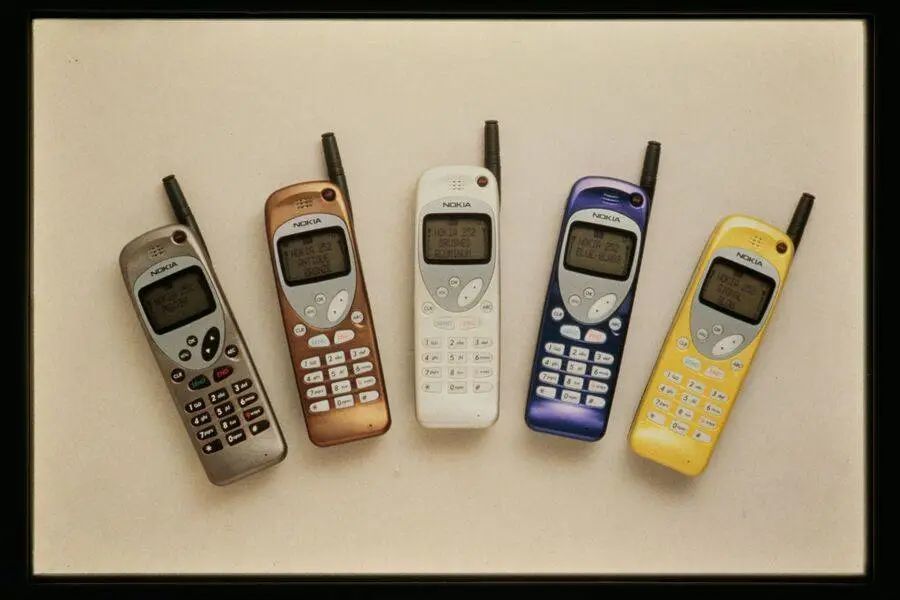

从 1988 年开始,当其他厂商的手机外壳仍以单调的黑白为主时,诺基亚已经在塑料材质上玩起了色彩。

在这个诺基亚博物馆中,诺基亚 252 关联着一个重要词条——颜色、材料和图形。

色彩、材料和图形部(CMG)是一个专门研究诺基亚产品的美学和触觉元素的部门。

多年来,该部门多次更名,但工作重心始终如一:研究、设计和试验色彩、材料和装饰元素,如塑料、金属、纺织品和油漆。

诺基亚 252,就是这个词条下最早的机型。

CMG 的设计师们对物品如何传达和创造不同的想法、情绪和感觉很感兴趣:

什么样的视觉和触觉元素能够传达奢华?如何体现趣味性或耐用性?

面对这些问题,诺基亚公司 2000 年代初的一份材料趋势报告提出了一个观点,认为色彩和材料「既是内容,也是容器」,它们构成了设计的基础部分。

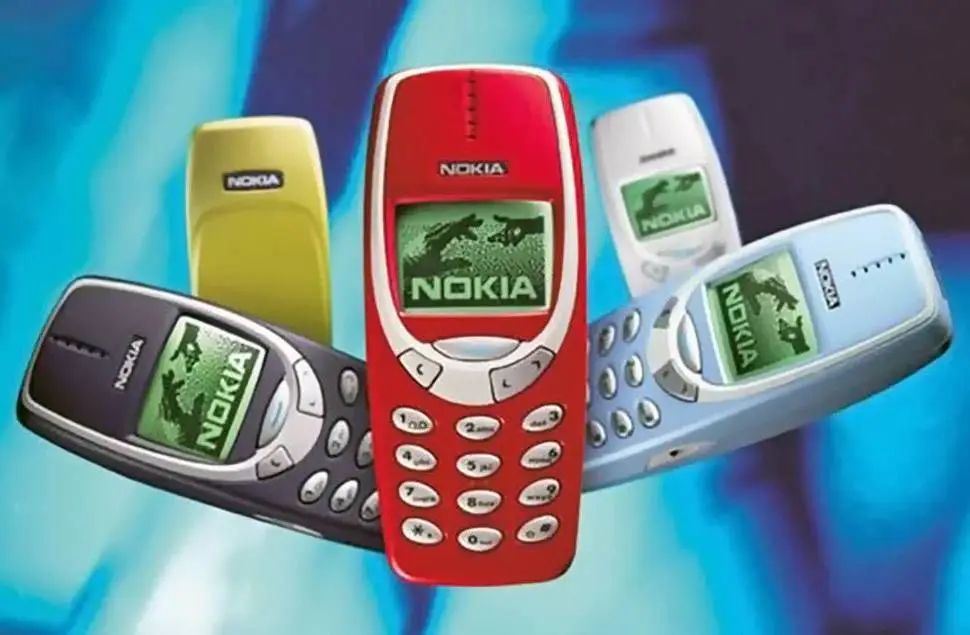

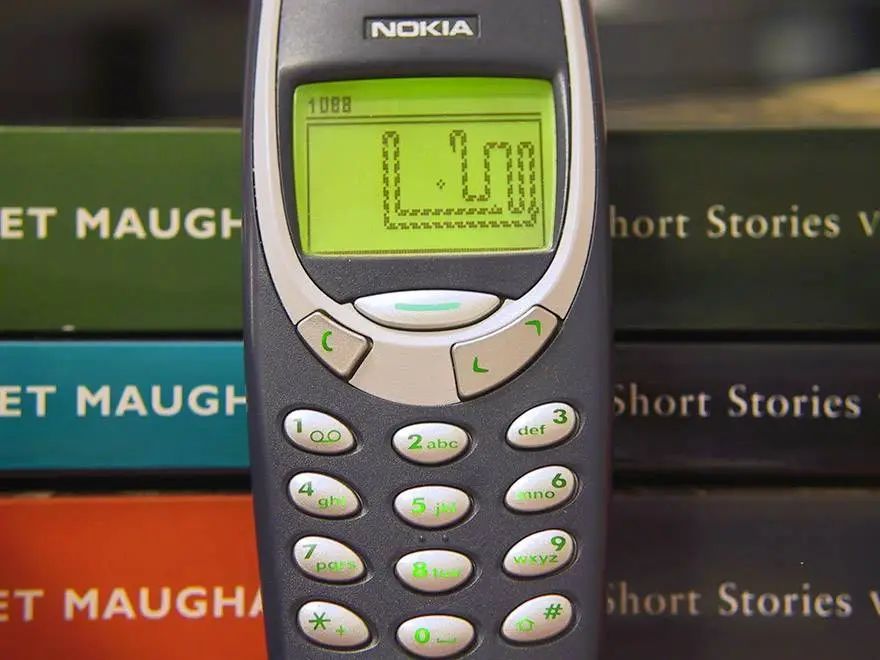

伴随这份报告一同登场的,是诺基亚的一款传奇产品——诺基亚 3310。

如果说,诺基亚 252 是诺基亚的奠基之作,那么诺基亚 3310,就是诺基亚王朝的鼎盛之作。

诺基亚 3310 推出正值千禧年初,移动通信尚处 2G 普及阶段,手机的主要功能仍然集中在语音通话与短信上,用户需求集中于耐用性、续航与易用性。

诺基亚 3310 以颜色多样的聚碳酸酯外壳、圆润紧凑的机身和直观的物理按键设计,完美契合了这一需求——不仅抗摔耐磨,还通过可更换电池实现了超长待机(通话 5 小时、待机 300 小时),成为当时大众消费者与商务人士的理想选择。

时至今日,耐用性与续航至今仍是用户核心诉求。

功能性得到了满足,诺基亚开始想做点更有意思的东西。

于是,家喻户晓的《贪吃蛇》诞生了。

虽然这个游戏在现在看来非常简单,但这是个人移动终端上初次出现娱乐性应用,从此以后,手机的多功能性越来越强,「多功能化」成为手机的重要基因,并延续至今。

而在博物馆中,诺基亚 3310 还与另外两个重要节点相关联——Y2K Aesthetics 与 Objects in the Nokia Design Archive

诺基亚 3310 的「人际关系」

Y2K Aesthetics 是指围绕 2000 年前后的设计风格和文化潮流。

Y2K(Year 2000)这个词来源于那个时代对千禧年的技术和文化幻想,通常以曲线、金属质感、光滑的亮面等元素设计为主,而诺基亚 3310 的外形就以圆润和光泽感完美契合了 Y2K 美学的理念。

实际上,在那个时间段,以诺基亚为代表,很多电子产品都在遵循 Y2K 的风格。

而 Objects in the Nokia Design Archive 指的是诺基亚在其设计开发过程中保存的设计文档、模型、草图、产品原型及其他相关资料。这些对象不仅反映了诺基亚的设计理念,还记录了从 1980 年代至今手机行业发展的变迁。

诺基亚 3310 毫无疑问是 Objects in the Nokia Design Archive 的重要节点

在 Objects in the Nokia Design Archive 项目列表的末尾,还有一台手机,值得一提。

时间来到 2000 年代中期,3G 网络初露锋芒,移动互联网需求萌芽,用户开始追求更丰富的影音娱乐、导航和联网功能。

此时的诺基亚推出了历史性的产品——诺基亚 N95

诺基亚 N95 以 Wi-Fi 和 3G 网络支持、创新的双向滑盖设计(向上滑动露出数字键盘,向下滑动切换多媒体控制键)和强悍硬件配置,被誉为当时的「机皇」,专门满足高端用户对性能与体验的极致追求。

细数下来,诺基亚 N95 上,已经有了非常多的东西,是后来智能手机功能的雏形。

诺基亚在这部手机上搭载了来自蔡司的 500 万像素镜头,开始将目光望向手机摄影,并首次引入内置 GPS 功能,支持地图和导航服务,通过这些功能,培养用户对手机「多功能工具」的依赖,间接推动智能机需求爆发。

同时,塞班系统的开放性虽不及 iOS 和 android,但也已经出现了开放的生态,其应用商店 Ovi Store 的雏形和第三方开发者支持,为移动应用生态奠定早期基础。

N95 可以视为诺基亚巅峰时代的代表作,但同时,也是衰落的开始。

在此之后,随着智能手机的浪潮席卷全球,诺基亚的辉煌逐渐被苹果和安卓阵营的崛起所掩盖,随后的 Lumia 系列虽然也不缺经典,但始终没能帮助诺基亚回到曾经的位置。

概念产品

Objects in the Nokia Design Archive 的确是个宝藏,在浏览其中近百个项目时,有个独特的型号引起了我的注意——诺基亚 N-Gage

在博物馆的记录中,诺基亚将其称为「星舰」。

彼时,诺基亚已凭借《贪吃蛇》、《反弹球》等一系列经典游戏,在手机娱乐领域收获了巨大的成功,而任天堂 Game Boy 系列的火热表现也让诺基亚心动不已。

于是,诺基亚也进行了大胆的尝试,试图将掌机的功能塞进手机,让手机也能成为一台随身的游戏设备。

这也许是「游戏手机」的先锋之作,也是极致之作——横向设计、机身形态更适合握持、按键排列与布局完全为游戏优化,在游戏阵营上引入了不少大牌厂商的 IP,如《古墓丽影》、《索尼克》、《FIFA》等,还支持 3D 游戏,并设计了可更换卡带的后盖,为玩家提供了更接近掌机的体验。

当然,在这台 N-Gage 以及后续机型 N-Gage QD 上,诺基亚也没有放弃优良传统,制作了数种配色供用户选择。

遗憾的是,哪怕从形态上来说,N-Gage 比现在的手机更接近掌机,但受制于性能、屏幕、游戏生态以及价格等问题,当时的玩家们并不买账。

即便如此,我们也不得不承认,那个时代的诺基亚,还没有陷入很多大公司畏手畏脚的通病中,其理念放在今天也不算落伍——将更多功能融入手机,让手机成为「一切设备的集合体」。

如果说 N-Gage 是诺基亚对当时跨界创新的一次大胆尝试,那么对于未来,诺基亚也曾拥有自己的设想与远见。

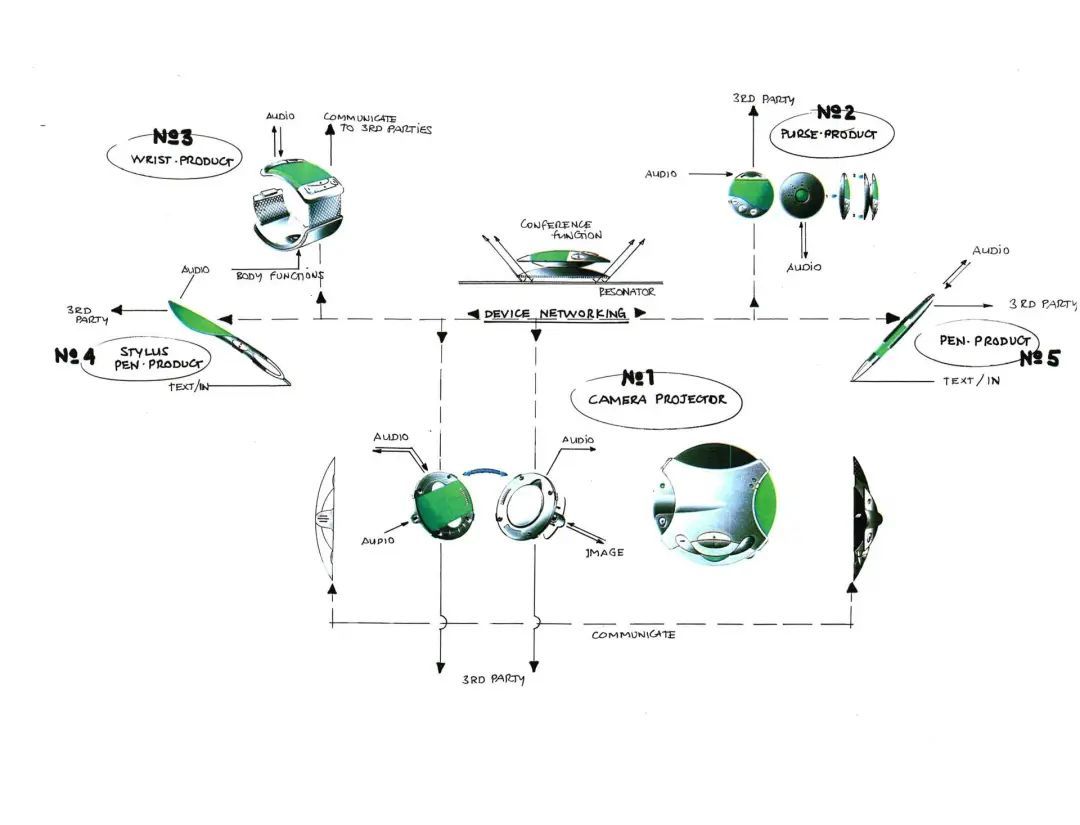

在博物馆的 Designing Technological Futures(设计技术的未来)与 'Going Crazy' with Design Concepts(疯狂的设计)两个核心节点中,包含着一个共同的项目——Elements: Blitz 1(元素:闪电战)

别误会,诺基亚并不是要造坦克。

虽然被称为「项目」,但其档案内容却非常初始,仅以草图的形式呈现,展现了一种探索性的概念设计。

这一概念设计包含五个部件,可以组成一整套可穿戴设备:

No.1:一个集成了摄像头和投影仪的设备,可用于捕捉图像并进行投影,或许是为移动办公和演示场景设计

No.2:一个球形便携设备,可能类似智能钱包或智能音箱,承担日常助手的角色

No.3:一个智能手表样式的设备,与用户的健康数据等身体功能进行交互,适配运动与健康管理场景

No.4:一支智能手写笔,用于文本输入或与其他设备的交互

No.5:类似于 No.4 的设备,但功能更基础,或许是纯输入设备

虽然 Elements: Blitz 1 最终停留在草图阶段,甚至没有推出原型机,但其理念放在今天来看,已经有部分被 Apple pencil、S Pen 以及各种智能手表实现了。

与 Elements: Blitz 1 类似,诺基亚还构想了一套更具未来感的概念产品,名为 Morph。

诺基亚到底有多爱绿色?

这套设备的设计理念比 Elements: Blitz 1 更为超前——它基于纳米技术构想而成,利用纳米颗粒的可重塑性,使得一台设备可以根据需求变换形态:

它可以是智能手环,贴合手腕,便于佩戴

它也可以展开为掌上电脑,成为工作或娱乐的工具

甚至可能变成其他尚未定义的终端设备,灵活适应不同场景需求

不过,诺基亚的想象还是没有脱离时代的限制。

至今为止,这种技术都还停留在科幻电影中,也许还要等待很多年才会见到,但真到了那个时候,随着技术与需求的变化,个人终端的形态可能和我们现在的认知相去甚远。

至少,手机不会再组成数字按键了

2025 年,当提起诺基亚的时候,你们会想到什么?

也许,它的名字更多出现在与柯达类似的例子中,作为被时代浪潮淘汰的符号;也许,它会因为「科技以换壳为本」这样的梗偶尔在社交媒体上被戏谑提起;也许,它会因为推出某款新手机登上新闻,但始终很难再掀起波澜。

站在个人终端已经迈入人工智能的时代,回头审视诺基亚的时候,人们更多会说:我们从诺基亚的倒塌中学到了很多。

但在这个博物馆的建设过程中,诺基亚设计博物馆首席研究员 Anna Valtonen 侧面表达了不同的意见:

这个博物馆中的许多内容都在提醒我们,诺基亚确实塑造了我们今天的世界。

的确,诺基亚已经成为过去,但留下的遗产从未远去,站在今天来看,再先进的产品,依旧是站在前人的肩膀上,不断地发现需求、完善需求、实现创新,才最终将前浪拍死在沙滩上。

在科技与产品的历史中,几乎所有成果都是逐步建立的,平地起高楼,从来都不切实际。

设计博物馆从 2025 年初开始免费开放,现在所有人都可以访问,如果你对老手机有感情或者想探索一些不为人知的概念产品,这绝对是个值得一逛的宝藏网站。

文|周奕旨

还没有评论,来说两句吧...