来源丨时代投研

作者丨陆海

编辑丨李乾韬

【导语】

2024年4月29日首次向港交所递表无果后,同年11月22日华芢生物科技(青岛)股份有限公司(下称“华芢生物”)再次递表,冲刺港股IPO。

身负对赌压力可能是华芢生物急于IPO的原因之一。招股书显示,华芢生物此前曾经历3轮融资,并与其中部分投资者签署对赌协议,根据对赌协议,华芢生物需在2026年12月31日前完成合资格的[编纂]或以不低于35亿元的估值被收购,否则需要赎回相关投资者持有的股份。

目前华芢生物的现金储备仅能维持至2025年8月,一旦对赌失败又无法及时获得新的融资,华芢生物的财务压力势必激增,甚至可能破产。

1月24日,就产品尚未商业化、核心产品潜在市场规模小、行政开支高于研发费用、持续经营能力、业务合规问题、对赌协议压力等问题,时代投研向华芢生物(邮箱:huaren***;zhonghong**@;tan***)发函并致电(010-8178***5)询问。1月27日,时代投研多次致电该公司,工作人员表示会向相关人员转达。但截至发稿,对方仍未回复。

【摘要】

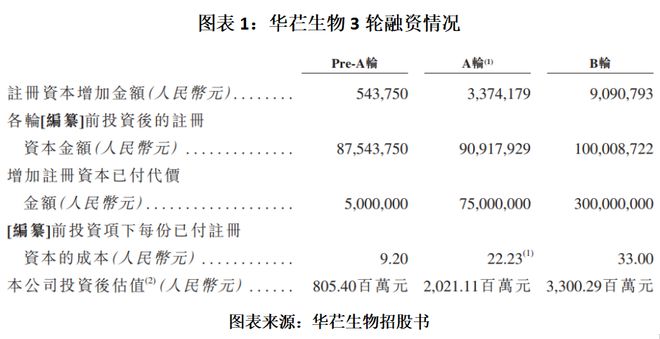

1.背负对赌压力。招股书显示,华芢生物此前曾经历3轮融资,共计获得3.8亿元资金,在最新一轮融资后,其估值达到33亿元。不过,华芢生物也与部分投资者签署了对赌协议,若未能完成特定条件,将需要赎回相关投资者持有的华芢生物的股份。

2.核心产品市场规模不到7亿元。根据弗若斯特沙利文的报告,预计到2033年,中国用于治疗烧烫伤和糖足的PDGF药物市场规模合计约为6.48亿元,不及7亿元,市场规模较小。

3.净亏损急剧增加。目前,华芢生物尚未从药品商业化中获得任何收入,但是却产生了大量的研发费用及与持续运营相关的行政开支,因此出现净亏损,且净亏损持续扩大,2022—2024年前9个月(下称“报告期”),累计净亏损3.55亿元。

4.关注经营持续性风险。截至2024年9月底,华芢生物的现金及现金等价物仅为1.61亿元,现金储备较少,需要关注经营持续性风险。

5.关注药物研发风险。此次IPO,华芢生物计划将大部分募资用于核心产品及其他候选产品的研发,目前其所有产品均处于临床或临床前研发阶段,研发结果存在较大的不确定性。

【正文】

一、公司背景:3轮融资获3.8亿元资金,背负对赌压力

华芢生物成立于2012年4月,前身为北京中宏赛思生物技术有限公司,是一家生物制药公司,主攻方向是发现、开发和商业化伤口愈合的疗法,目前为血小板衍生生长因子(PDGF)药物,核心产品Pro-101-1及Pro-101-2是重组人血小板衍生生长因子-BB(rhPDGF-BB)药物。

截至最后实际可行日期,贾丽加、王轲珑、张红波及李葛卫透过一致行动人协议,共同拥有华芢生物已发行股本总额约66.99%的权益,4人直接持有的股权比例分别为19.54%、17.98%、17.47%、12.00%。

招股书显示,贾丽加是华芢生物的创始人、执行董事兼董事会主席,在医药公司的运营及管理方面拥有丰富的经验。在成立华芢生物之前,其曾于多家制药公司担任高级职位,与生物物理研究所及中国科学院等国内多家医药研究机构保持着良好的长期合作关系。

王轲珑任华芢生物总裁、执行董事兼董事会主席,是贾丽加之子。招股书称其为一位经验丰富的企业家,在企业运营及管理方面拥有超过九年的经验。在2018年加入华芢生物之前,他曾在多家科技公司长期担任管理职位,在生物技术及人工智能技术等前沿领域积累多年的行业经验,同时亦拥有丰富的科技企业管理经验。

从履历上看,作为华芢生物的“掌舵人”,贾丽加与王轲珑均无医药研发经历。

融资方面,2021—2023年,华芢生物曾进行3轮融资,其中Pre-A轮、A轮、B轮融资额分别为500万元、7500万元、3亿元,共计获得资金3.8亿元。在B轮融资后,华芢生物的估值达到33亿元。

截至最后实际可行日期,华芢生物已将60.86%的资金用于其管线产品的研发、日常运营及管理,剩余39.14%的资金仍未动用。

需注意的是,在融资的过程中,华芢生物还与部分投资方签署了对赌协议。招股书显示,华芢生物与A轮融资的投资方签署的投资协议规定,华芢生物需在2026年12月31日前完成合资格的[编纂]或被以不低于30亿元的估值被收购,否则将需要购买投资方持有的全部或部分华芢生物股份。

另外,华芢生物与B轮投资者签署的投资协议规定,华芢生物需在2025年12月31日前获得国家药监局药品审评中心颁发的I类新药III临床试验批件、在2025年12月31日前在研管线达到5条以上、在2026年12月31日前完成合资格的[编纂]或被以不低于35亿元的估值被收购,否则将需要购买投资方持有的全部或部分华芢生物股份。

二、行业分析:核心产品市场规模不到7亿元

伤口愈合市场是一个庞大的多元化市场,包括诸多专门针对特定医疗需求及治疗目标的细分市场,为各类疾病提供治疗,包括糖足、烧烫伤、压疮、痔疮、日光性皮炎、放射性溃疡、新鲜创面、胃溃疡、干眼症、角膜损伤及脱发。

招股书显示,中国伤口愈合市场的销售额呈现持续上升的趋势,2023年为929亿元,2018—2023年的复合年增长率为2.3%。

华芢生物的核心产品属于血小板衍生生长因子(PDGF),具有刺激细胞增殖及血管生成的功能。过去几年,中国生长因子药物市场规模整体呈现上升趋势,2023年达到59亿元,2018—2023年的复合年增长率为4.7%。受需求增加、适应证范围扩大及家庭消费能力提升的推动,预计2027年该市场将进一步增至85亿元,2033年将增至115亿元,2023—2027年、2027—2033年的复合年增长率分别为9.6%、5.2%。

中国生长因子药物市场由FGF(成纤维细胞生长因子)、EGF(表皮生长因子)及NGF(神经生长因子)组成,2023年的份额分别为58.1%、26.9%及15.0%。其中,FGF可用于急性伤口及手术愈合,EGF可用于烧伤及皮肤伤口,NGF可用于糖尿病伤口及神经细胞发育。

招股书显示,目前,中国已有6款FGF药物、6款EGF药物、4款NGF药物获批。另外,FGF药物、EGF药物、NGF药物在研管线分别为4条、4条、6条,其他生长因子药物在研管线共有4条。其中,处于临床III期的药物管线共有5条。

中国生物制药市场还没有PDGF产品。根据弗若斯特沙利文的报告,华芢生物的核心产品Pro-101-1是中国治疗烧烫伤临床开发进度最快PDGF候选药物,核心产品Pro-101-2则有望成为在中国率先实现治疗糖足的PDGF药物商业化的生物制药公司之一。

然而,从市场规模来看,中国治疗烧烫伤的PDGF药物市场规模预计将由2027年的2420万元增至2033年的6620万元,复合年增长率为22.3%;治疗糖足的PDGF药物市场规模预计将由2030年的2.25亿元增至2033年的5.82亿元,复合年增长率为37.3%。

由此计算,截至2033年,中国用于治疗烧烫伤和糖足的PDGF药物市场规模合计约为6.48亿元,不及7亿元,市场规模较小。

三、财务数据:净亏损急剧增加,研发费用不及行政开支

3.1净亏损急剧增加

截至最后实际可行日期,华芢生物的管线包括10款候选产品,其中核心产品为Pro-101-1和Pro-101-2,加上Pro-101-3、Pro-102、Pro-103、Pro-104、Pro-105均为PDGF受体,另外还有Mes-201(mRNA)、Oli-101(ASO)、Oli-102(ASO)等,覆盖烧烫伤、糖足、新鲜创面、压疮、放射性溃疡、日光性皮炎、脱发、痔疮、干眼症、角膜损伤、胃溃疡、实体瘤、脑胶质瘤等多种适应证。

在10款候选产品中,两款核心产品是研发进度较快的产品,但是目前仅在中国分别针对两个适应证进行II期及IIb期临床试验,其他8款产品则均处于临床前研究阶段。

也就是说,目前华芢生物还未有产品进入临床III期阶段,距离商业化还有很长的路要走。

招股书显示,报告期各期,华芢生物的收入分别为0元、47.2万元、0元。其中,2023年的收入来自于其向单一客户提供与创面愈合医疗器械项目相关的研究服务,该类业务不属于其核心业务。

报告期内,华芢生物未从药品商业化中获得任何收入,但是却产生了大量的研发费用及与持续运营相关的行政开支,因此出现净亏损,且净亏损持续扩大。报告期各期,华芢生物的净利润分别为-0.86亿元、-1.05亿元、-1.64亿元,净亏损急剧增加,不到3年累计净亏损3.55亿元。

3.2研发费用低于行政开支

对于生物制药企业来说,要想推动产品突破技术难关并早日实现商业化,长期大规模的研发投入是不可避免的,华芢生物也不例外。该公司在招股书中表示,研发对于其未来增长及能否于全球生物制药市场保持竞争力至关重要,该公司致力于利用内部研发能力,建立以基于PDGF及RNA的疗法为重点的产品管线。

招股书显示,报告期各期,华芢生物的研发费用分别为0.35亿元、0.40亿元、0.70亿元。根据招股书披露的数据计算,2023—2024年前9个月,其研发费用同比增速分别为14.64%、167.77%,增速较快。

需注意的是,同期其行政开支分别为0.44亿元、0.42亿元、0.89亿元,持续高于研发费用。招股书显示,华芢生物的行政开支主要包括雇员福利开支、以股份为基础的付款、招待费及差旅费、与融资活动及招聘咨询服务有关的服务费、折旧及摊销开支、办公室开支等。

对于2024年前9个月行政开支激增的问题,华芢生物在招股书中表示,这主要与该公司2024年2月批准及采纳的雇员激励计划相关的以股份为基础的付款增加有关。

需注意的是,华芢生物的核心产品并非完全依靠自主研发。

招股书显示,2013年华芢生物从北京劲邦生物科技有限公司获得PDGF的相关技术、专利及专有技术,并与军科院生物工程研究院联合开发Pro-101-2,直至2021年7月,华芢生物获得Pro-101-2的I期临床试验的IND(新药临床试验申请)核准。此后,军科院不再参与华芢生物的核心产品或其他PDGF候选产品相关的任何临床开发或与主管机关的沟通。

3.3经营现金流持续净流出

招股书显示,自业务开始经营后,华芢生物自经营产生负现金流。

报告期各期,华芢生物经营现金流净额分别为-0.45亿元、-0.58亿元、-0.73亿元,呈现持续净流出状态,不到3年累计净流出1.76亿元。由于未有产品实现商业化,华芢生物缺乏“造血”能力。

华芢生物表示,其绝大部分的经营现金流出是由研发费用和行政开支导致的。该公司在招股书中还称,其计划通过加快核心产品的研发、注册及商业化、有选择地寻求候选产品的对外授权机会及进一步提高运营效率,改善营运资金状况等途径来改善现金流持续净流出的状况。

3.4偿债能力改善

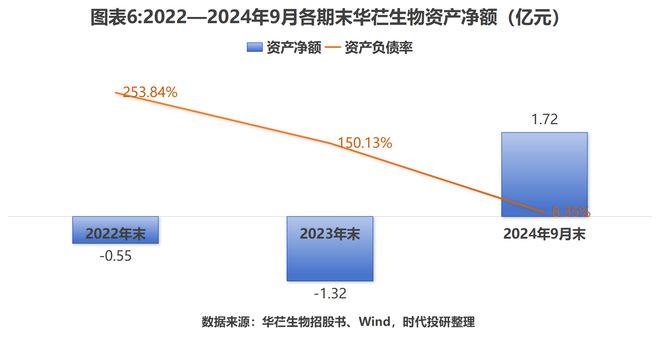

招股书显示,报告期各期末,华芢生物资产净额(=资产总值-负债总额)分别为-0.55亿元、-1.32亿元、1.72亿元。可见,截至2024年9月30日,该公司已经摆脱了资不抵债的状况。

对资产净额由负转正的情况,华芢生物在招股书中表示,这主要是由于IPO前投资者的赎回权终止后,向[编纂]前投资者发行的金融工具已重新分类为权益,导致其他金融负债减少。

招股书显示,报告期各期末,其负债总额分别为0.91亿元、3.95亿元、0.16亿元。可见,跟2023年末相比,2024年9月30日其负债总额已下降96%,这是资产净额由负转正的关键。

Wind数据显示,报告期各期末,华芢生物的资产负债率分别为253.84%、150.13%、8.35%,偿债能力明显改善。

还没有评论,来说两句吧...