说起营商环境、民营经济发展,浙江说第二,估计没人敢说第一。比如,2016年,浙江提出“最多跑一次”改革,民营企业就是受益者,办事方便了,效率提高了。

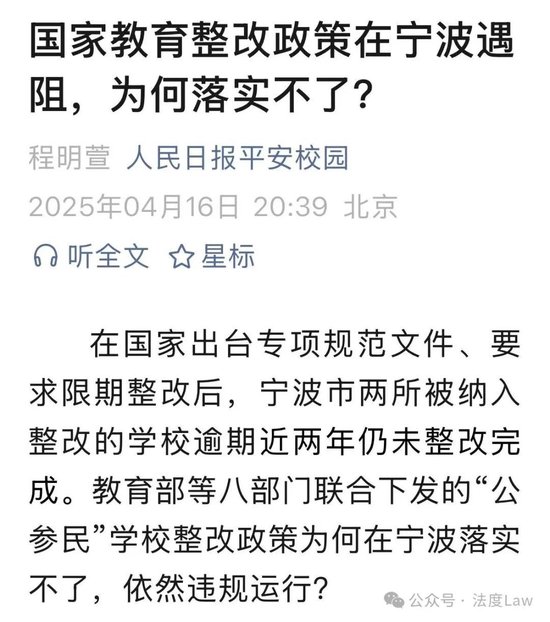

但凡事总有例外,今天说的这个事,引起了人民日报《新安全》的关注。

前些年,全国好多地方出现一种新的办学模式:公办学校举办或参与举办民办义务教育学校,也就是所谓的“名校办民校”,也叫“公参民”。

后来发现,这种方式问题很多,一边是公办学校的品牌、师资,一边是民办学校高收费,跨区“掐尖”招生,一根甘蔗两头吃,结果就是严重破坏教育的公平和均衡发展。

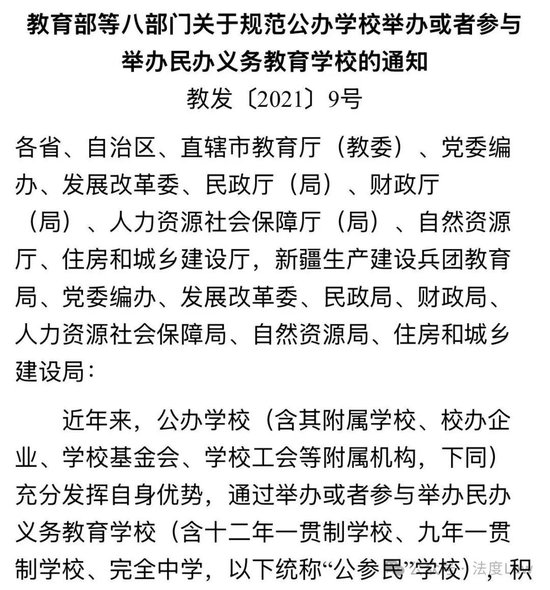

2021年7月,教育部等8部门联合下发了规范办学的《通知》,明确这类学校的三种后续处理路径:

一种,转为公办。第二,继续民办。第三,关停。

这个通知要求,用两年左右时间,理顺体制机制,实现平稳过渡。这也就意味着“公参民”办学模式应在2023年7月退出历史舞台。

这是“人民日报平安校园”这篇报道的政策背景。问题是什么呢:

问题是:在国家出台专项规范文件、要求限期整改后,两年,逾期又快两年,宁波市两所被纳入整改的学校仍未整改完成。教育部等八部门联合下发的政策在宁波落实不了。

宁波有一个兴宁中学,2023年3月,宁波市教育局公开确认继续民办。

2023年7月,学校向宁波市教育局提交了一份《规范办学体制机制工作草案》。提出,研究制定公有主体退出办法,启动资产清算工作,申请核准变更举办者等。

兴宁中学的民办方股东多次与宁波市教育局相关部门协商,希望尽快按教育部《通知》和国有资产处置要求,推进财务清算、资产处置等程序。4个月没回复。

2023年11月8日,宁波教育实业集团通过人民网领导留言板反映情况。

这回有动静了。不久,宁波市教育局的经办人员发了一份“举办方变更申请表”,承诺最快在15天办理完毕。

结果一年半过去了,兴宁中学的整改再无进展。

如果说,兴宁中学的整改受阻是教育局“不作为”,宁波另一个“公参民”学校——蛟川书院的改革堪称“乱作为”。

2024年2月3日,蛟川书院召开董事会,公有举办方提出,要把公有举办股权资产无偿捐赠给一个基金会,并要求董事们表决。

蛟川书院的民办方股东当然不同意。无论是教育部的通知精神,还是《公司法》规定,原有民办主体享有优先购买权,同等条件下,共有股权应优先卖给原来的民办主体。

更重要的是,公有股权资产赠给民办的基金会,这是国有资产流失啊,赤裸裸的犯罪啊。

但整改就这么卡住了,政策落地也这么卡住了。

兴宁中学、蛟川书院两所学校的民办股东是同一个——宁波教育实业集团。对宁波教育集团来说,这次改革,“最多跑一次”变成了“已经跑4年,问题还没完”。

宁波这两所学校迟迟不能改制的后果是什么呢?

从小里说,“假民办”的性质使当地教育资源产生了“洼地效应”,让不少家长倍感焦虑,严重破坏了公平、健康、有序的教育生态。

往大里说,破坏了当地的法制化营商环境,也挑战了中央决策部署的权威底线。

“人民日报平安校园”这篇报道说,记者给宁波市教育局发了采访函,但没人回应。

报道说,宁波教育实业集团表示,我们愿按国有资产评估、拍卖、转让等程序处置。“国家已经有非常明确的政策规定,宁波有关部门为何就是不执行呢?”

为何不执行,我看无非是利益问题。比如,有人说,宁波市教育局有领导告诉兴宁中学,没有教育局允许,兴宁中学不准往上提交变更材料,不能配合填写表格资料,不能在申请材料上加盖公章,甚至不准召开董事会。

到底是不是因为这个原因导致再无进展呢,有关部门应该深入调查一下。

再比如,为什么有人非要坚持把国有资产无偿赠给民办公益基金会,查一下公益基金会的实控人,这两方是不是一伙人?

花花编辑

还没有评论,来说两句吧...