最近,网络热传的一串数据暴露了冰冷的现实。

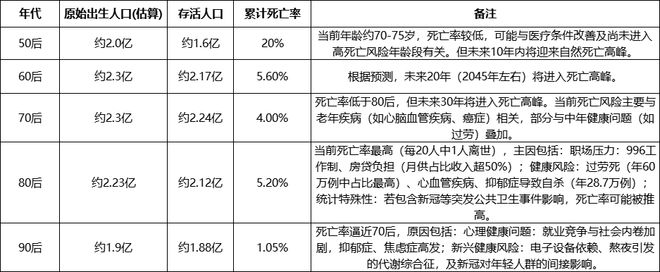

根据第七次人口普查的一组补充数据:1980-1989年(80后)出生人口近2亿2253.39万,七普时现存2亿1169.5万人。但数据显示,到了2024年,这个群体存活率降到94.8%,死亡率突破5.2%。

换句话说,每20个80后就有1人离世!

“消失的一代”?

算下来,80后目前年纪最大的也才45岁。而根据公开数据,2023年中国死亡人口的平均年龄为73.06岁,其中男性为70.95岁,女性为75.87岁。

如果你是80后,不妨看看身边的同龄人,能联系上的,都可以去看看,毕竟还活着已经很幸运了。

当然,也有人对这个数据表示怀疑。有研究团队就指出,该数据实为“死亡比例”误读,实际80后死亡率显著低于70后同期。

面对这个问题,还有人问了AI,给出的数据有点出入。

但数据背后,也折射出80后的不易。网上曾有人调侃80后可能是最“悲催”的一代:

他们读大学时,大学开始收费。

他们大学毕业时,大学开始不包分配。

他们工作时,经济的最高速增长已近尾声。

他们在工作十年后好不容易攒下一笔钱要买房的时候,房价已经涨上了天。

等他们要退休时,他们又会准点赶上正在推进的延迟退休……

而且,80后是第一代独生子女,很多人将要面对的,是四个老人(甚至更多)的赡养和两个小孩(甚至更多)的养育。

60后和70后吃到了时代红利,90后和00后可以躺平,夹在中间的80后,只能靠自己。

80后,真的太不容易!

在唐朝,杜甫写下“人生七十古来稀”。

在清朝,康熙感叹“五旬已过即暮年”。

而今天,80后们已经发现,35岁被职场“优化”,40岁被体检报告“预警”——

现代人的寿命延长了,但“健康保质期”却缩短了。

当房贷、育儿、养老成为“标配压力”,心血管病正悄然升级为压垮80后的“隐形大山”。

心血管病是“头号杀手”

生活的确艰难,但压垮80后的,也许不是生活,而是疾病。

从公开报道中,我们时常能看到80后去世的消息:

私募基金老总因心梗猝死;

技术公司大佬突发心梗去世;

某艺人突发心脏病去世……

人们常说癌症、艾滋、渐冻症、白血病可怕,但实际上,人类最大的威胁,其实是心血管病。

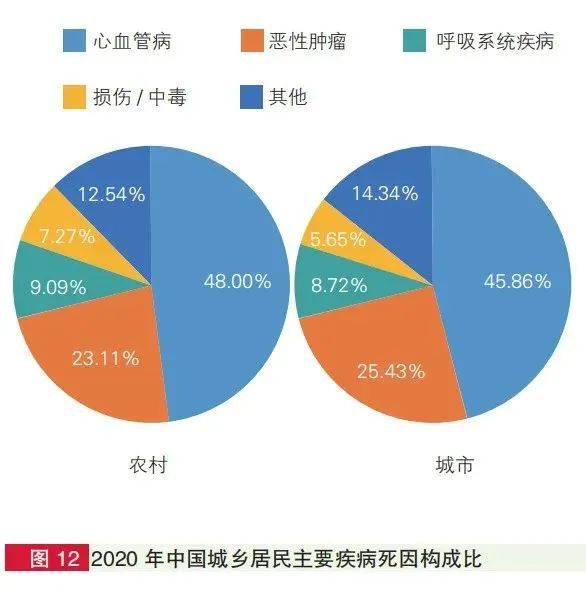

《中国心血管健康与疾病报告》(2022)显示,城乡居民疾病死亡构成比中,心血管病断层第一,在农村、城市死因占比分别高达48.00%和45.86%。

也就是说,每5例死亡中,就有至少2人死于心血管病。

回看过往,根据中国循环杂志的统计,心血管病的的患病人数从1990年的5013万,增加到2019年的1.2亿,增加了一倍多。死于心血管病的人数几乎翻倍,从1990年的242万增加到2019年的458万。

最新数据显示,我国心血管病患病率持续攀升,推算现有患者人数达3.3亿。

其中,脑卒中患者1300万,冠心病1139万,心衰890万,肺原性心脏病500万,房颤487万,风心病250万,先心病200万,外周动脉疾病4530万,高血压患者更是高达2.45亿。

心血管病,也正在成为80后的“头号杀手”。

一方面,80后正处35-45岁黄金年龄,却成为心梗“年轻化”的重灾区。

国家卫健委数据显示,仅2007-2009年,我国25岁以上人群的心梗发病率逐年上升,特别是35-44岁人群上升幅度最大,三年中增加了31.8%。

外卖、熬夜、久坐——这些“现代文明病”让80后的血管比父辈更早“生锈”。

另一方面,80后是卷不动的身体,停不下的脚步。

80后自嘲“职场夹心层”:上有四老,下有二胎,中有KPI。某网友总结:

白天PPT,半夜尿布湿,凌晨急诊室。

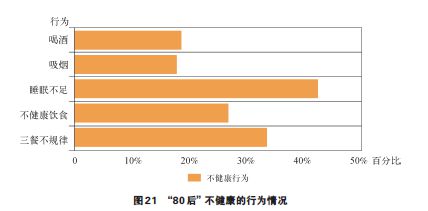

数据显示,70%的80后青年心梗患者有吸烟史,近四成肥胖,熬夜成常态。更讽刺的是,“健身卡在抽屉吃灰,体检报告在床头落泪”,成了这一代人健康管理的真实写照。

药企的“冰与火之歌”

巨大的需求背后,是一个庞大的市场。

药智网数据显示,2022年中国心血管系统药物市场规模达1756亿元,这个市场规模仅次于消化道及代谢药物、抗肿瘤药和免疫机能调节药、血液和造血器官药。

从药物类型看,2016-2022年我国心血管系统药物以化药为主,国采前化药占比提升,国采后逐年下降;生物药比重逐年增长;而中药疫情后占比波动不大。心血管系统药物处方药占比达98%以上,非处方药占比约1%。

▲2016-2022年心血管系统药物药品类型结构变化趋势 数据来源:药智网

尽管中国心血管药市场庞大,但本土药企仍以仿制药为主。阿司匹林、他汀类药物虽是“保命标配”,但创新药研发滞后。恒瑞、石药等企业虽布局生物类似药,但专利壁垒高筑,市场仍被外资主导。

笔者还发现,心血管药领域,还有不少中成药企业。

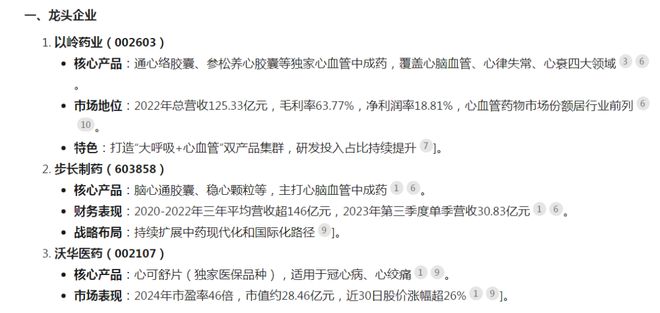

例如以岭药业,它的通心络胶囊、参松养心胶囊等独家心血管中成药,覆盖心脑血管、心律失常、心衰四大领域。

再如步长制药,其脑心通胶囊、稳心颗粒等,主打心脑血管中成药。

还有沃华医药,核心产品心可舒片,适用于冠心病、心绞痛。

这背后,从原料药到高端器械,心血管产业链“卡脖子”问题凸显。心脏支架国产化率虽超70%,但可降解支架、AI诊断设备等高端领域仍依赖进口。药企利润薄、研发周期长,资本更偏爱“短平快”的消费赛道,导致心血管领域创新动力不足。

只能说,期待更多本土创新药的出现。

关于治疗心血管疾病,不少名医也曾开过方子,感兴趣的可以自行上网搜索,但也要结合医生的建议用药。

对80后而言,合适的药物是一方面,更关键的是要有健康意识。

张仲景在《伤寒论》中强调“饮食有节,起居有常”,这对今天的80后仍是金科玉律。

少熬夜、控外卖、定期筛查——这些“老生常谈”若能落实,相当于每年为自己省下一辆“宝马首付”(心梗介入手术均价超5万元)。

尾声

健康不是选择题,而是必答题。

古罗马哲人塞涅卡曾说:"生命如同寓言,其价值不在长短,而在内容。"此言若让唐代诗人李白听见,怕是要拍案反驳:"三万六千日,夜夜当秉烛!"

东西方智慧在生死观上的碰撞,恰如当代80后面临的生存悖论——

既想活成塞涅卡笔下的精彩故事,又被李白的"熬夜宣言"诱入朋克养生的怪圈。

心血管疾病这个"沉默刺客",正以惊人速度年轻化。就像《韩非子》里"买椟还珠"的郑人,我们总在追逐KPI的镶金木匣,却把健康这颗明珠遗落满地。

最终我们会发现,活得久才是对996文化最优雅的叛逆。当同龄人忙着"报复性熬夜",智者已在实践"报复性长寿"——用规律作息瓦解资本的时间剥削,以清淡饮食对抗外卖的重油攻势。

这或许就是老子"柔弱胜刚强"的现代演绎:

看似妥协的养生之道,实为更高维度的生存博弈!

还没有评论,来说两句吧...